Inteligencia

Competitiva

Observatorio de Fenómenos

Descubre la explicación técnica de diversos fenómenos económicos y sociales de Tarapacá.

Sección 1: Grupos socioeconómicos

¿Cuáles son los grupos socioeconómicos?

En Chile, la conformación de los grupos socioeconómicos y la clasificación de los hogares en ellos, se realiza en función de una metodología establecida por la Asociación de Empresas de Investigación de Mercados (AIM), y tiene como objetivo estratificar a los hogares en quintiles en base del ingreso promedio del grupo familiar. Esta información es recopilada en la encuesta CASEN.

La última actualización metodológica se ha publicado con los resultados de CASEN 2015.

Actualmente, se clasifican 7 grupos socioeconómicos, ordenados a continuación de menor a mayor:

Caracterización de los grupos socioeconómicos

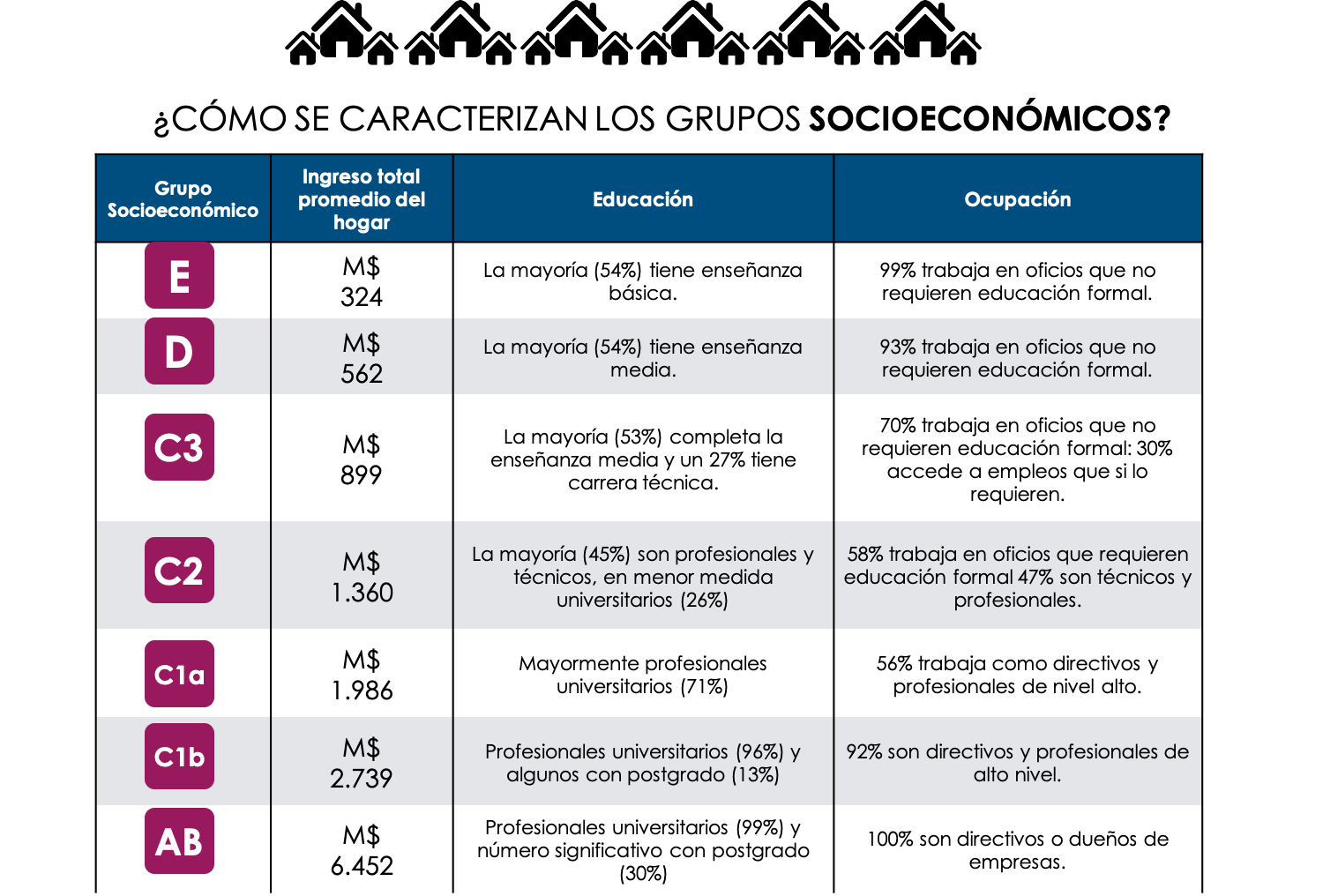

En la siguiente tabla analizaremos las características de los grupos socioeconómicos, específicamente sus ingresos promedios, su nivel educacional y su ocupación.

Podemos ver que el grupo socioeconómico E –el más bajo– tiene un ingreso promedio de $324.000, ligeramente al sueldo mínimo establecido ($301.000 desde marzo de 2019). Dentro del grupo E, sólo un 54% completan la enseñanza básica, y prácticamente la totalidad (99%) se desempeñan laboralmente en oficios que no requieren de educación formal.

Saltándonos algunos grupos, los hogares C2 presentan un promedio de ingresos de $1.360.000, y se constituyen por casi una mitad (45%) de profesionales y técnicos, y en un 26% de universitarios, quienes trabajan en oficios que requieren educación formal (58%).

En contraste, el grupo socioeconómico más alto, AB, corresponde a hogares con un promedio de ingresos de $6.452.000, y el 100% de sus integrantes se desempeña como directivos o dueños de empresas. Un 30% de ellos posee estudios de postgrado.

Estos grupos socioeconómicos son una herramienta para categorizar la población chilena de acuerdo la combinatoria del nivel educacional y los ingresos autónomos, cuyo aumento simultáneo desagrega a la población desde los niveles socioeconómicos más bajos (E, 13% de la población nacional), hasta aquellos que concentran a la minoría de individuos de mayor riqueza y poder del país (1% a nivel nacional), pasando por la mayoría de la población que se ubica en los niveles D y C3 (37% y 25% respectivamente).

¿Cuál es la distribución de los grupos socioeconómicos en Tarapacá?

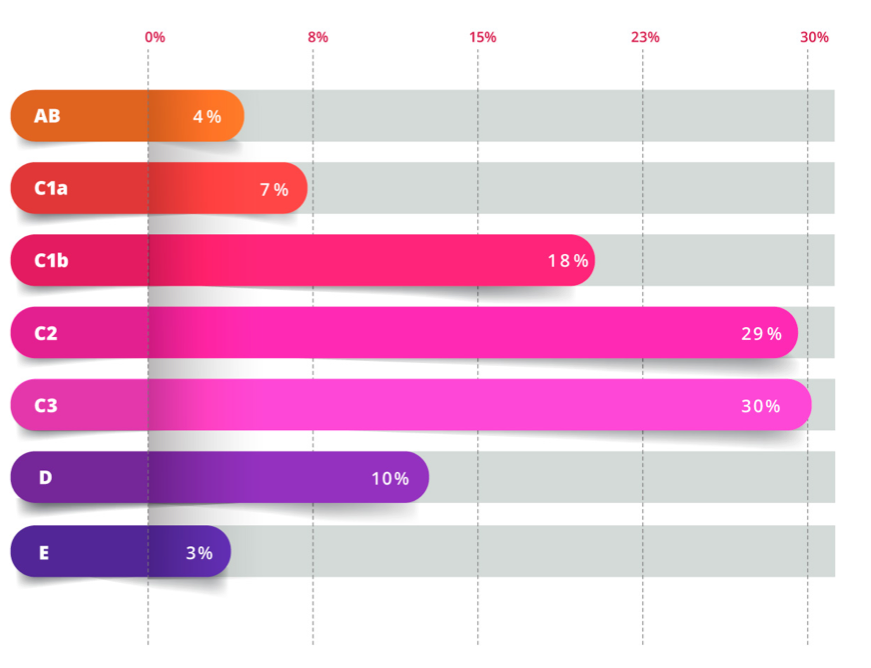

Al analizar los resultados desagregados a nivel regional de la Encuesta CASEN 2015, se ha construido la distribución socioeconómica de los hogares de Tarapacá, según el criterio AIM.

Si pensamos en la región de Tarapacá como compuesta por 10 hogares, el gráfico nos indica que 6 de ellos presentaría ingresos entre $900.000 y $1.400.000. De lo 4 hogares restantes, 1 de ellos estáría por debajo de los $900.000 mensuales, y 3 hogares recibirían ingresos mensuales promedio que superan los 2 millones de pesos. De estos últimos 3 hogares, aproximadamente 1 hogar tiene ingresos que superan los 6 millones de pesos mensuales.

Comparación Tarapacá con total país

En el siguiente gráfico interactivo, podrás comparar cómo es la distribución socioeconómica de los hogares de Tarapacá con los hogares del país.

En general, resulta evidente que en la región de Tarapacá la distribución de los grupos socioeconómicos mayores a C2; es decir, los de mayores ingresos y nivel educacional, tienen una mayor presencia en la región en comparación con el promedio nacional. De modo inverso, pero en concordancia con lo anterior, los grupos de menores ingresos; es decir, desde C3 haca abajo, tienen una menor presencia en la región de Tarapacá en comparación con el promedio nacional.

En resumidas cuentas, podemos ver que si ponemos como referencia al promedio de ingresos nacional, en Tarapacá existe una mayor proporción de hogares de mayores ingresos junto a una menor proporción de hogares de menores ingresos.

Tarapacá, región con hogares con más altos ingresos

El análisis permite determinar que en la región de Tarapacá existe un mayor número de hogares en los segmentos socioeconómicos altos (AB) y medio altos (C1a y C1b).

La mayor diferencia se produce en el segmento socioeconómico C1b, en donde Tarapacá supera por más de 5 puntos porcentuales la media nacional. A su vez se observa que los grupos socioeconómicos medios bajos y bajos (C3, D y E) están compuestos por menos hogares en Tarapacá.

Este fenómenos se puede explicar dado que a nivel regional, la media y mediana de las remuneraciones es superior en un 4% a la media nacional en el caso de los hombres, y en un 5% a la media nacional de las remuneraciones de las mujeres.

Por otra parte, la concentración en la región de actividades económicas que generan un mayor aporte al PIB regional, como la minería y el comercio, explican porqué la composición socioeconómica de la región es diferente al resto del país.

Sección 2: Desigualdades en la región

Niveles de pobreza

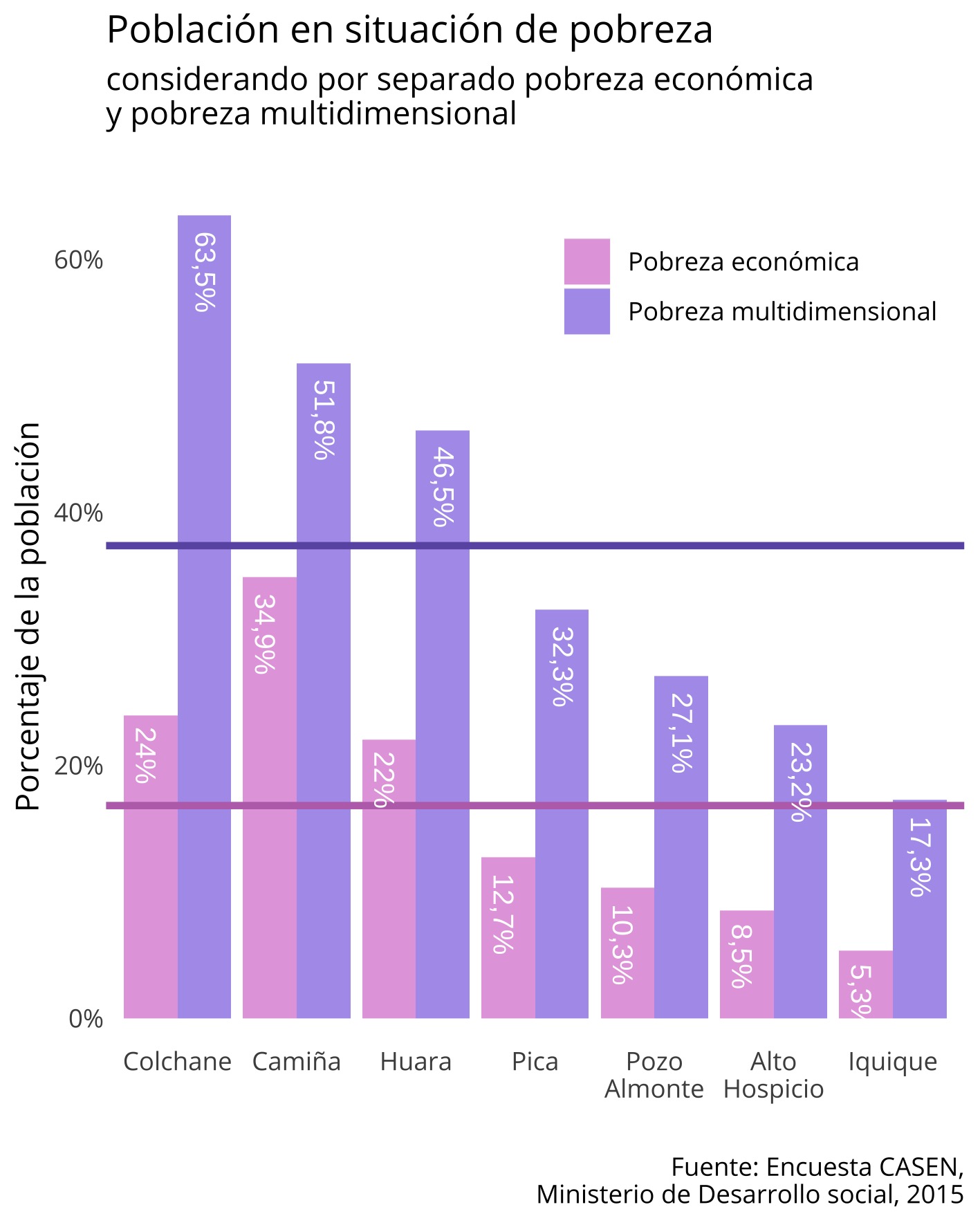

En este gráfico podemos ver el porcentaje de la población de cada comuna que vive en condición de pobreza. La pobreza puede ser dividida en dos: pobreza económica o de ingresos, y pobreza multidimensional.

La pobreza económica o de ingresos refiere a situaciones donde no se cuente con los ingresos mensuales suficientes para costear las necesidades básicas, definidas en la canasta básica alimentaria, a partir de la que también se calculan los consumos no alimentarios. La canasta básica de alimentos se avaluó en julio de 2019 en $42.937 por persona, mientras que la línea de pobreza equivale a un valor de $164.605 por persona, y asciende según la cantidad de miembros en el hogar ($267.401 para dos personas, $355.162 para tres personas, etc.).

La pobreza multidimensional toma consideración de cuatro dimensiones básicas para el bienestar: educación, salud, trabajo y seguridad Social, y vivienda. Desde estas dimensiones se calculan 15 indicadores de bienestar, los cuales definen ciertos umbrales básicos que si no son alcanzados se consideran como carencias. Un hogar que cuente con aproximadamente 3 carencias es considerado en situación de pobreza multidimensional.

En el gráfico podemos ver que más de la mitad de la población de Colchane (63,5%) se encuentra en situación de pobreza multidimensional, mientras un 24% de su población vive debajo de la línea de pobreza económica.

La comuna con mayor nivel de pobreza económica es Camiña, con 34,9% de su población bajo la línea de pobreza, y un 51,8% viviendo pobreza multidimensional.

Como contraparte, Iquique es la comuna con menor porcentaje de su población viviendo en situación de pobreza (5,3%), y a su vez, el menor porcentaje de pobreza multidimensional (17,3%).

También podemos ver que el promedio de pobreza multidimensional en la región, indicado por la línea horizontal morada, se encuentra en el 37,4%, mientras el promedio de pobreza por ingresos, en la línea horizontal rosa oscuro, es de 16,8%.

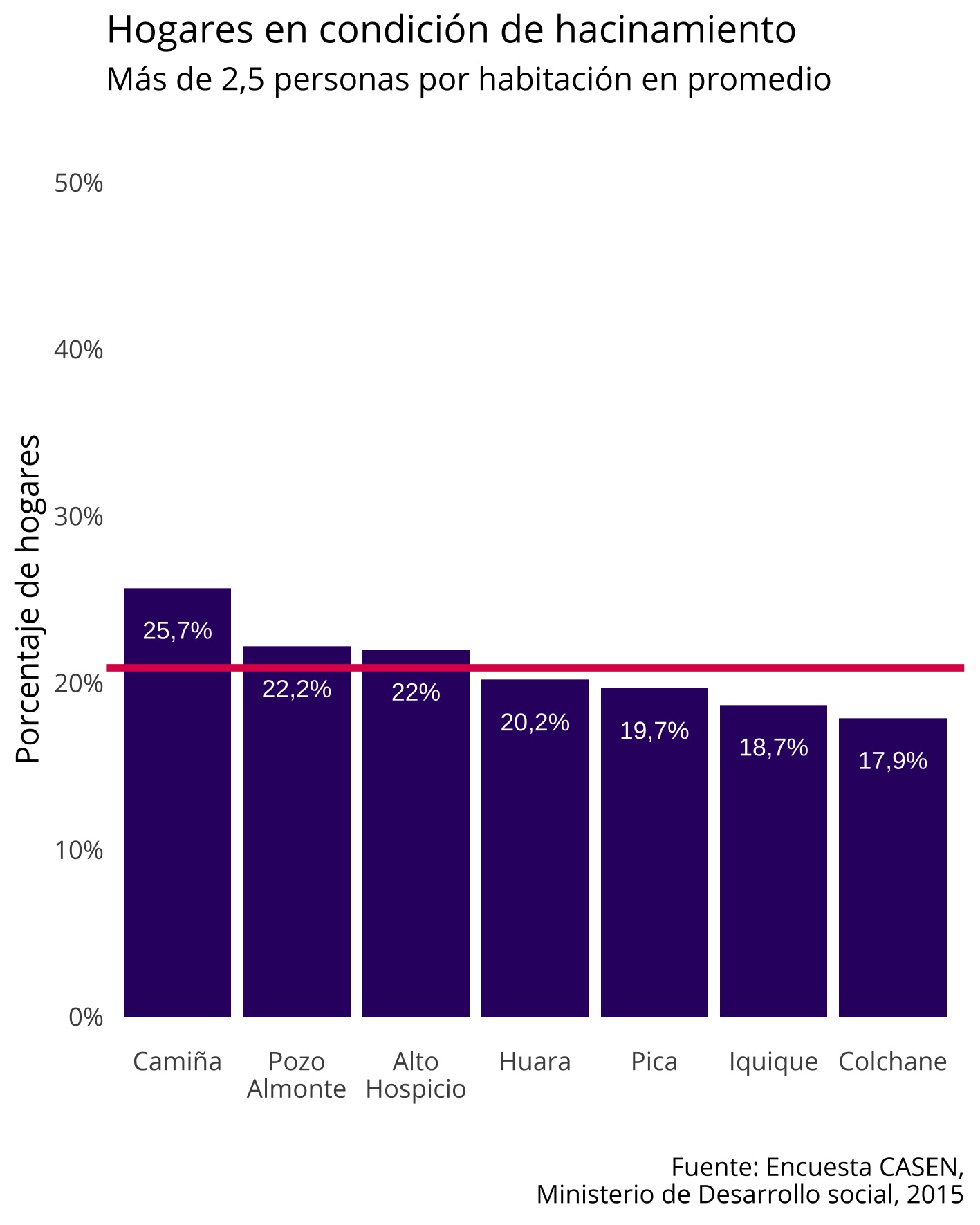

Hacinamiento

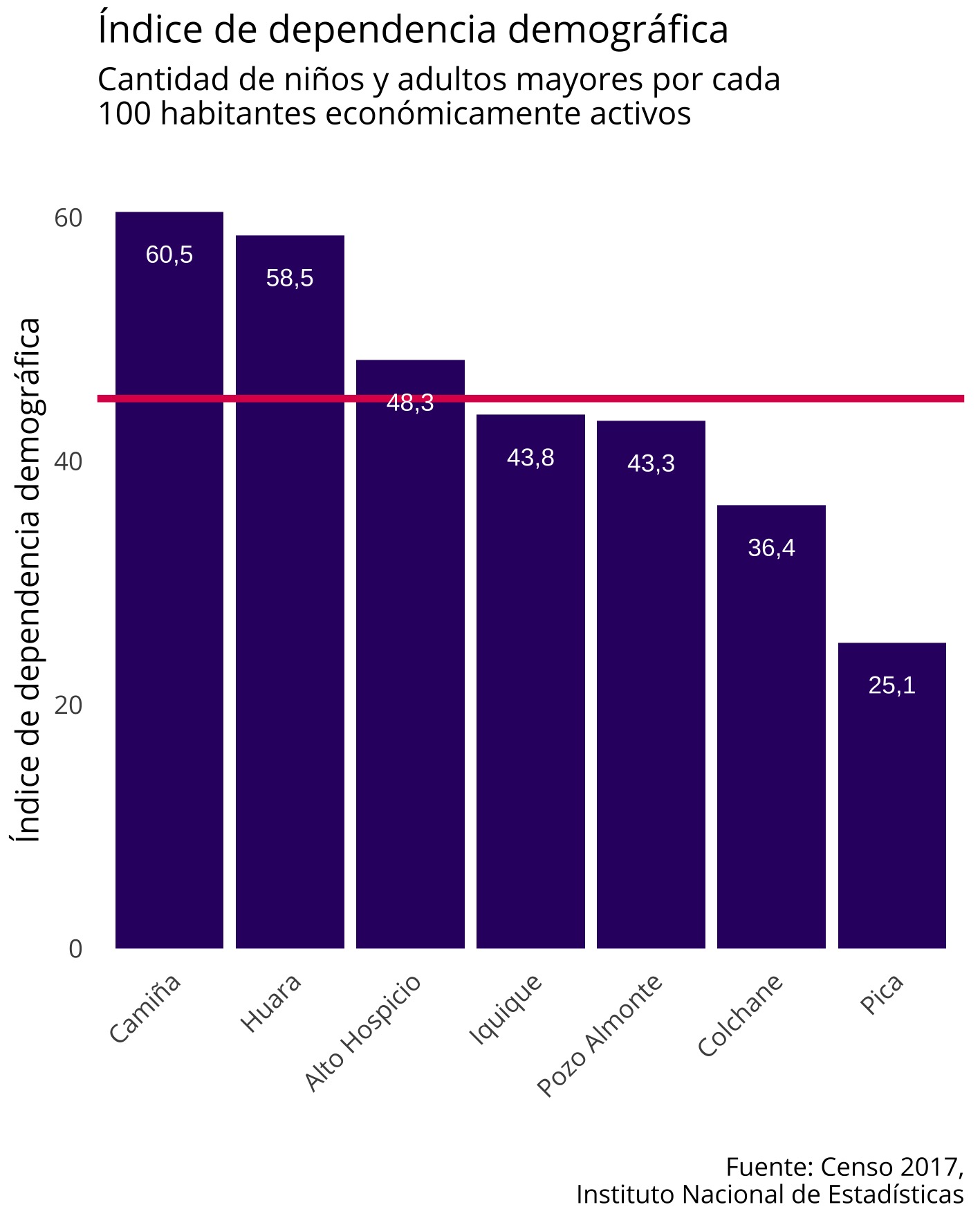

Dependencia demográfica

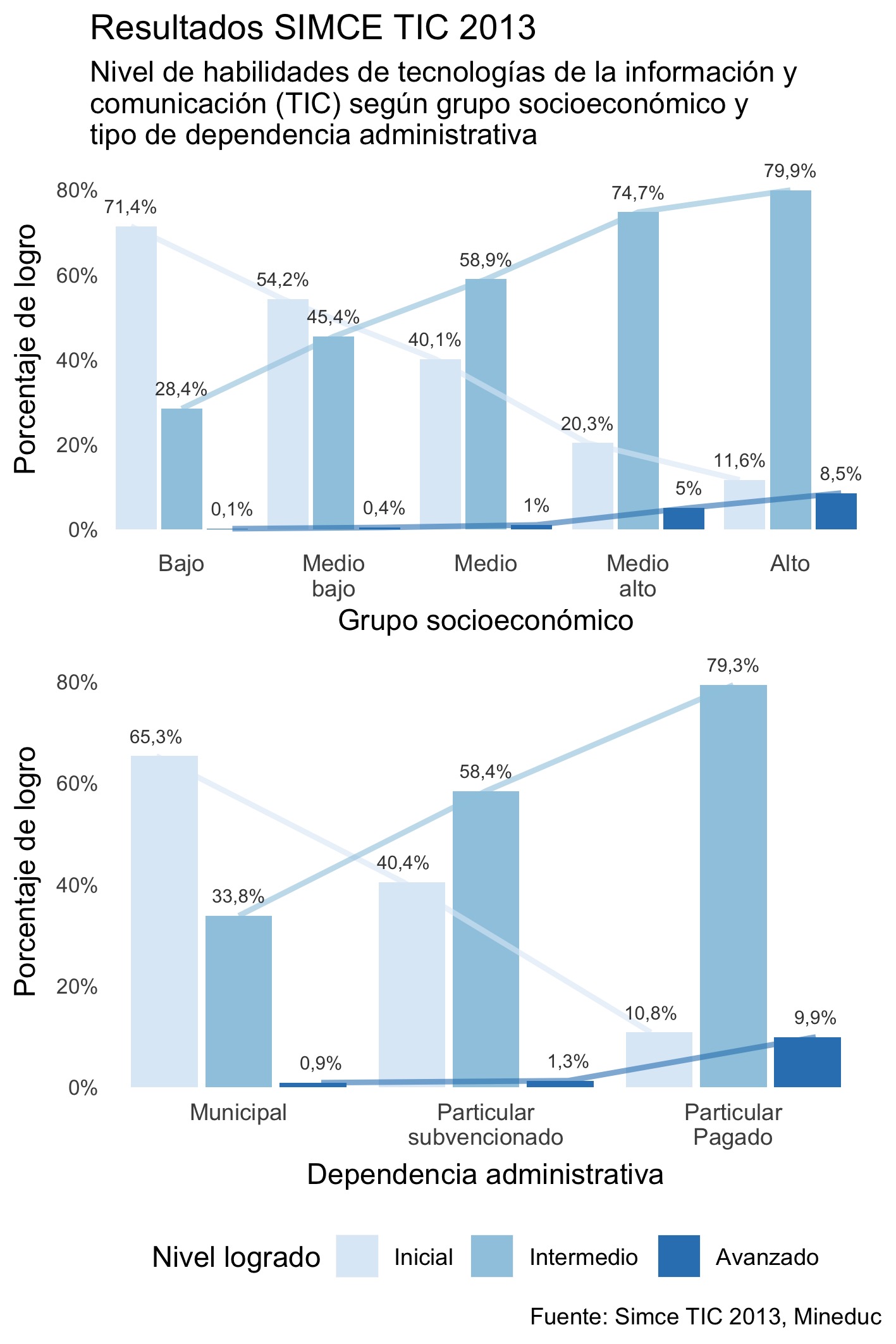

Habilidades en tecnologías de la información y comunicación

Sección 3: Evolución del VIH en la región

Exámenes de VIH realizados en Iquique según tramo de edad

El VIH es un virus que causa el deterioro progresivo del sistema inmunológico de las personas que lo portan. Puede transmitirse por vía oral, sanguínea, y durante el embarazo. Se le denomina SIDA cuando la infección producida por el virus llega a etapas avanzadas.

En los últimos años, la cantidad de personas infectadas por VIH en el país ha ido en aumento, constituyendo una grave situación de salud pública. Por un lado, la población no está incurriendo en las conductas de prevención necesarias (principalmente el uso de condón en toda relación sexual) pero por otro lado, no todas las personas se han realizado los exámenes para confirmar si poseen o no poseen el virus del VIH en su sangre. Sin embargo, a medida que la "epidemia" del VIH se ha vuelto más grave, las personas han desarrollado su conciencia acerca de la importancia de la prevención, por lo que han acudido a consultorios, hospitales públicos y otras instituciones de salud a realizarse el examen de detección de VIH, el cual en muchos casos entrega resultados al paciente en menos de media hora.

El siguiente gráfico representa en qué tramos de la población de Iquique se han realizado mayor cantidad de exámenes de VIH, reflejando una mayor preocupación por evitar el contagio, y una actitud responsable ante su propia salud y la de sus parejas sexoafectivas.

Podemos ver que los grupos de edad entre 20 y 29 años están realizándose tests de VIH con mayor frecuencia que el resto de la población, y que entre 2014 y 2018 la cantidad de exámenes realizados va en aumento.

Exámenes de VIH que resultaron reactivos según tramo de edad

El año 2018 se realizaron 10.349 exámenes de VIH en la comuna de Iquique, 1.540 exámenes más que el año anterior. Esto resulta positivo, ya que permite tener un conocimiento más agudo acerca de la cantidad de portadores de VIH en la comuna, para así proveer los tratamientos antiretrovirales provistos por el GES-AUGE con la finalidad de disminuir el riesgo de transmisión del virus así como sus efectos en la calidad de vida de las personas.

El siguiente gráfico nos indica la evolución de los exámenes de VIH que han resultado "reactivos", es decir, que indican la presencia del virus en una persona que se realizó el examen. Rápidamente notamos que los casos positivos de VIH aumentan año tras año en la comuna de Iquique.

Los años 2014, 2016 y 2018 podemos ver alzas en la gráfica que indican un aumento en exámenes reactivos: la primera alza representa 20 casos de VIH positivo en personas de entre 20 y 24 años, y las dos siguientes alzas representan personas de entre 25 y 29 años, 29 en 2016 y 34 en 2018.

Destaca también que en cada año desde 2014 a 2018 hay una cantidad constante de nuevos casos de VIH descubiertos en personas de entre 45 y 49 años.

El año 2018 hubieron 151 nuevos casos de VIH positivo, de los cuales 34 se dieron en jóvenes de 25 a 29 años.

Si miramos este gráfico y lo comparamos con el anterior, podemos ver que la mayoría de casos procesados y reactivos se concentran en las personas entre 20 y 29 años; sin embargo, este último gráfico nos revela que hay cantidades importantes de personas seropositivas (es decir, a quienes se les ha detectado VIH) que no están haciéndose exámenes en la misma proporción que los jóvenes menores de 29 años.

En el siguiente enlace puedes ver los establecimientos recomendados por el Ministerio de Salud para realizar el test rápido de VIH en la región de Tarapacá.

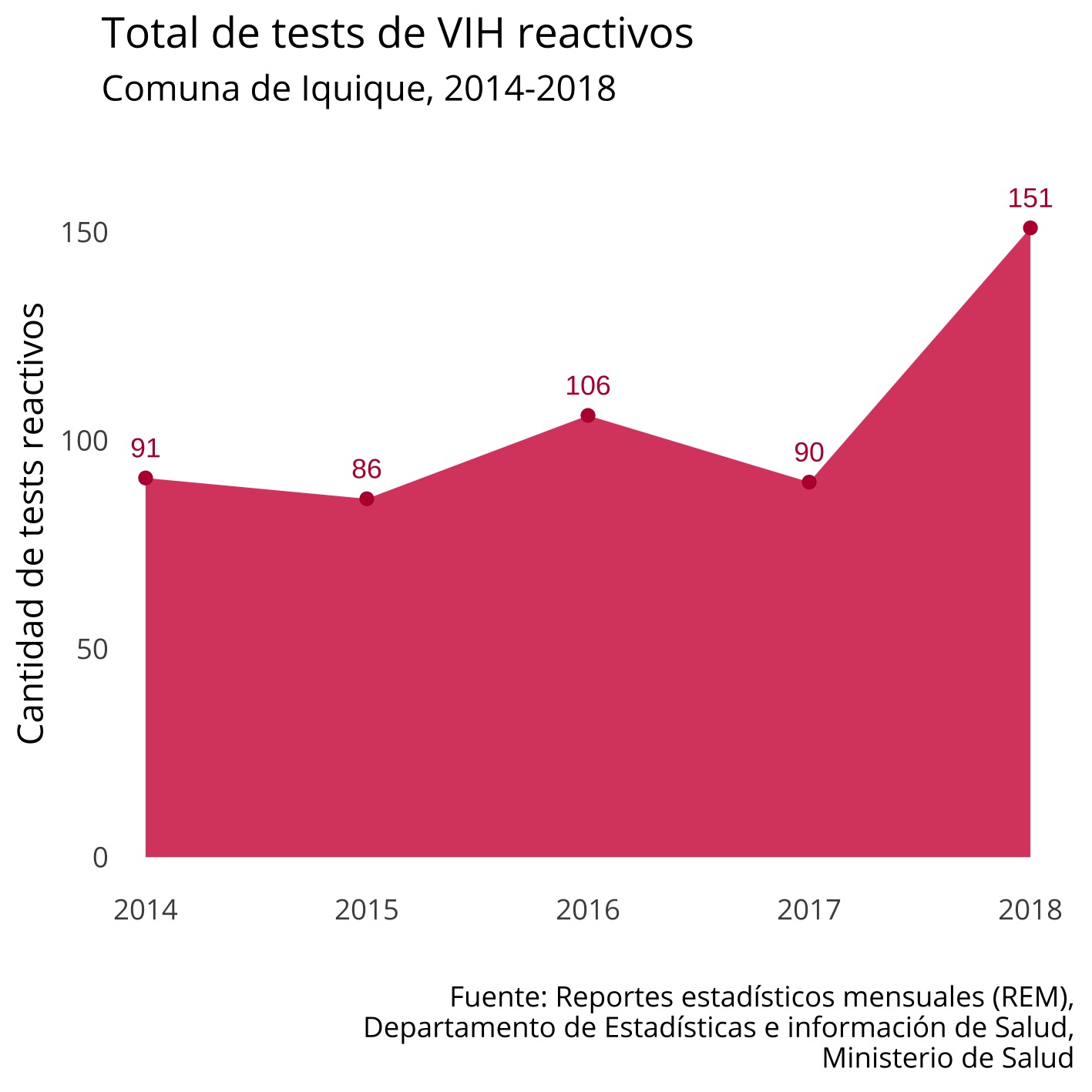

Total de exámenes reactivos a través de los años

El siguiente gráfico nos indica el aumento de los exámenes de VIH reactivos en la comuna de Iquique entre los años 2014 y 2018. Podemos ver que si bien en 2014 se descubrieron 91 casos de VIH positivo, estos aumentaron a 106 en 2016, ascendiendo a 151 el año 2018.

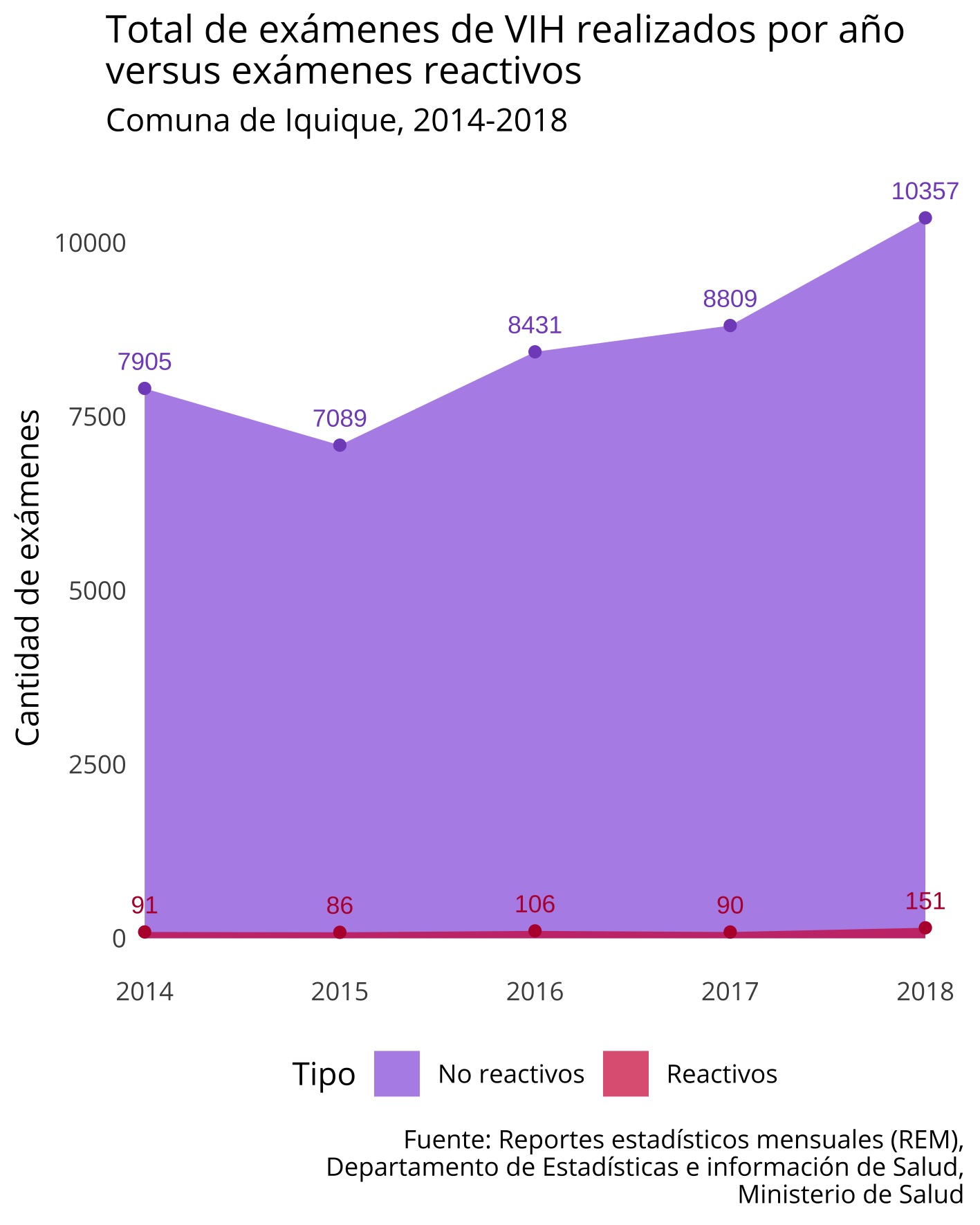

Proporción de exámenes reactivos versus exámenes totales realizados

Si comparamos la cantidad de exámenes reactivos o positivos con la cantidad total de exámenes procesados en los hospitales públicos de Iquique, vemos que la cantidad de personas que acuden a hacerse exámenes de VIH va en sostenido aumento: por ejemplo, en 2018 acudieron a examinarse 1.548 personas más que en 2017, mientras que la cantidad de personas a las que se les detectó VIH aumentó entre los mismos años fue de 61. En otras palabras, las y los iquiqueños están concientizándose sobre el VIH en mayor medida que el aumento del virus en la comuna, lo cual no deja de ser positivo.

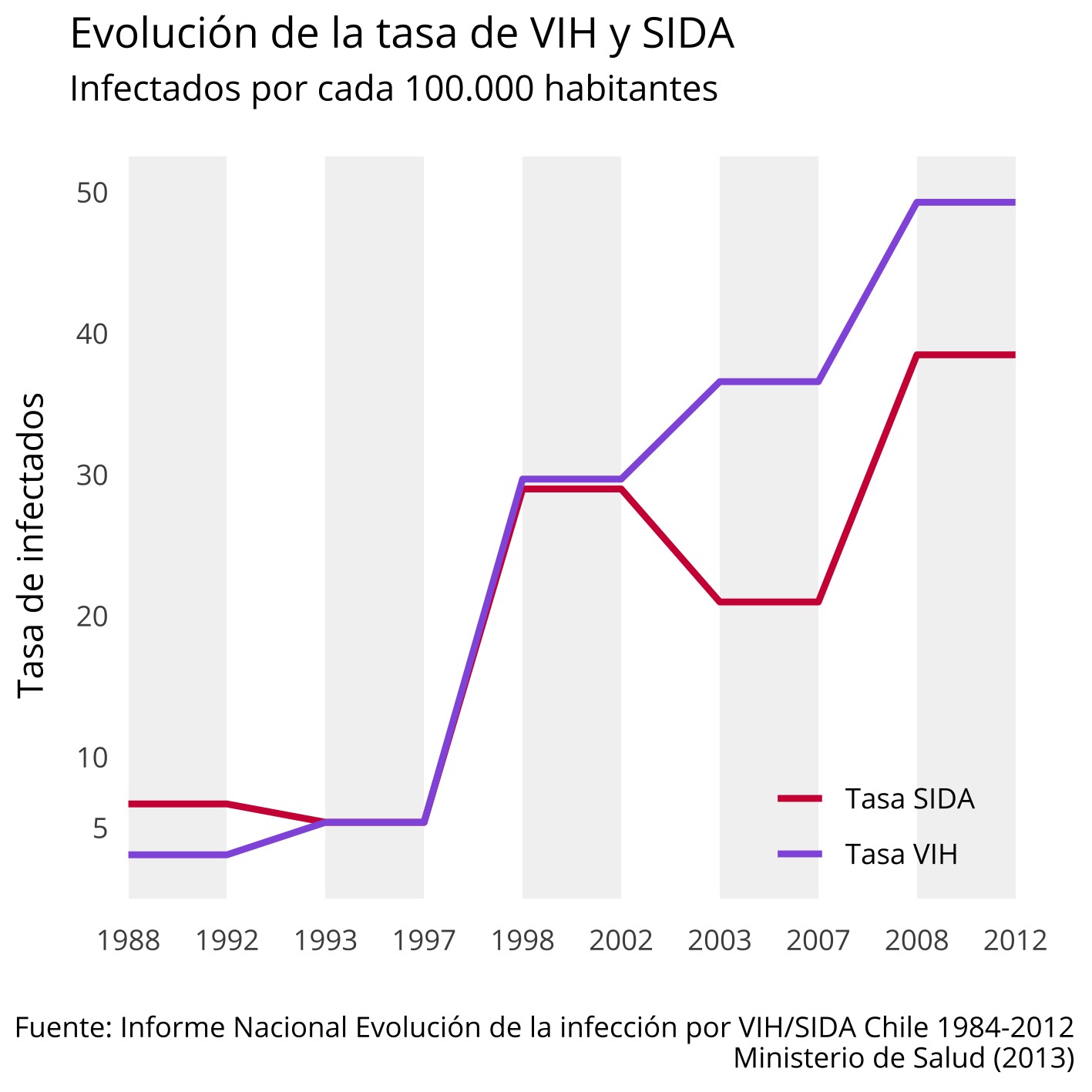

Evolución de la tasas de VIH y SIDA en la región

Finalmente, este gráfico nos indica las tasas de VIH y SIDA en la población de la región de tarapacá. Cada punto en el gráfico indica la cantidad de infectados con VIH/SIDA por cada 100.000 habitantes entre los años 1988 y 2012, lo que nos permite entender cómo ha evolucionado esta enfermedad crónica a lo largo de los años, teniendo en consideración los cambios poblacionales que se han dado en el mismo margen de tiempo.

El punto más alto de la gráfica se da en el año 2012, luego de un sostenido aumento que remonta dos décadas, con una tasa de 49 personas infectadas de VIH por cada 100.000 habitantes de la región de Tarapacá.

Sección 4: Suicidios en la región

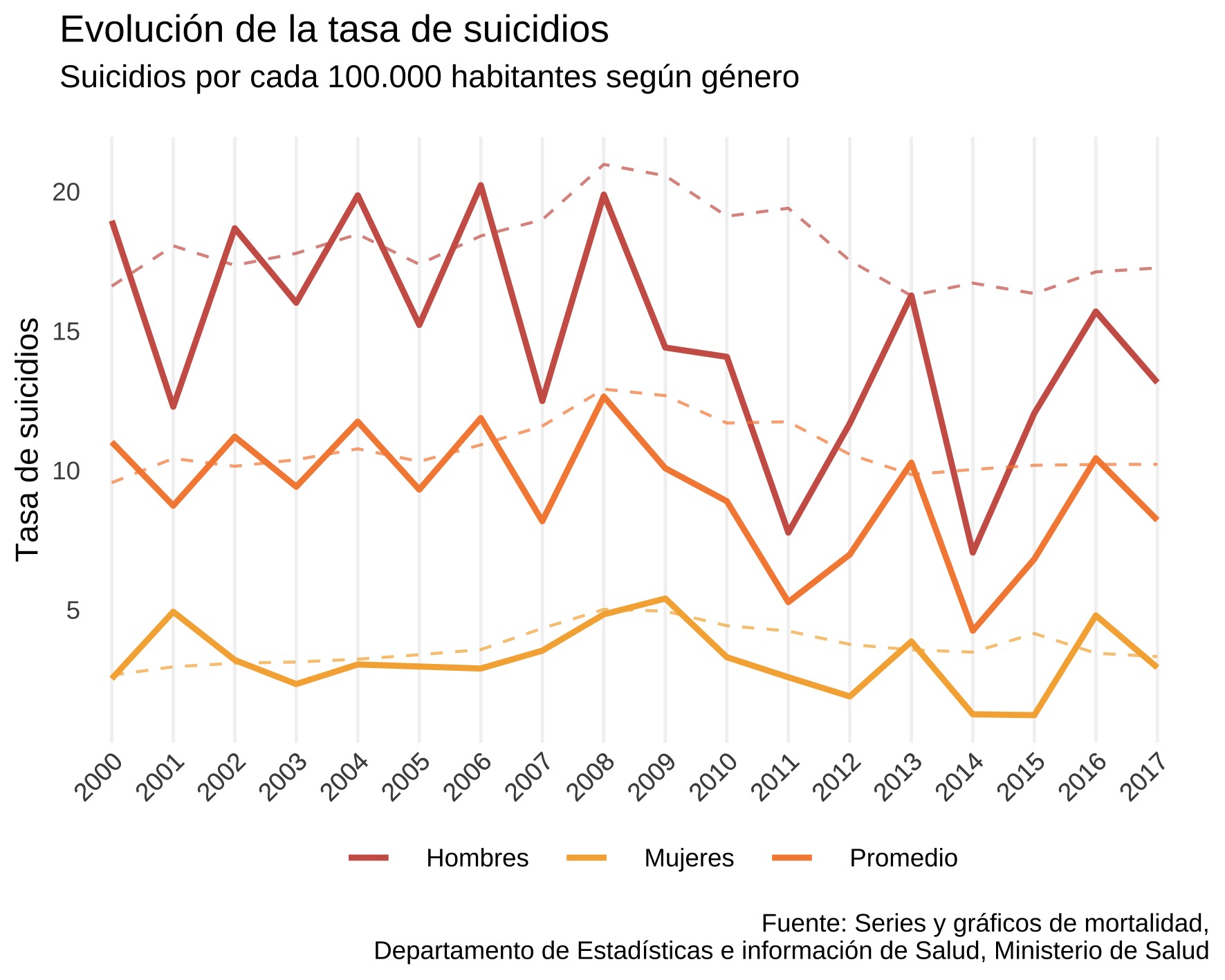

Evolución de la tasa de suicidios según género

Suicidios según género y tramo de edad

Habiendo visto el gráfico anterior que desagregaba los suicidios según su género, podemos analizar cómo se distribuyen los suicidios según las edades de las personas que los cometen en la región de Tarapacá.

En este gráfico animado podemos ver cómo cambia la distribución de la tasa de suicidios año entre 2010 y 2017, de acuerdo a los tramos de edad, indicados abajo. Dos fenómenos se hacen visibles: que los suicidios de hombres se concentran más hacia la juventud y la adultez temprana, y que surgen alzas tremendas en los tramos de edad más avanzados, particularmente en personas de entre 75 y 79 años en 2010 y 2011, y los mayores de 80 años en 2015, 2016 y 2017.

¿Por qué ocurre una concentración de suicidios en la juventud? Algunos de los factores que aumentan la incidencia de estas situaciones son: problemas familiares, de crianza y falta de cuidados por parte de los padres; experiencia de eventos traumáticos, abandono y maltrato físico, psicológico o sexual en la infancia; así como situaciones de discriminación, humillación y estigma que suelen ocurrir en entornos escolares.

¿A qué se deben las elevadas tasas de suicidio en los tramos de edad más altos? Durante la tercera edad, suele suceder que las dificultades de la vida se agudizan: las enfermedades empiezan a afectar con mayor frecuencia e intensidad al cuerpo, y los ingresos se ven disminuidos drásticamente, ya sea por la jubilación, las bajas pensiones que son el único sustento de la mayoría de la población de tercera edad, o por la dificultad de obtener empleo a una edad avanzada. Esto da lugar a un aumento o agudización de la situación de pobreza entre la personas de tercera edad. Sumando a ello el abandono y la soledad que suele afectar a parte no menor de este grupo social, se producen cuadros depresivos, los cuales combinados con los problemas de salud, las dificultades de la edad y la pérdida gradual de la autonomía, dan lugar a un drástico aumento en las tasas de suicidio.

Sección 5: Desechos y contaminación

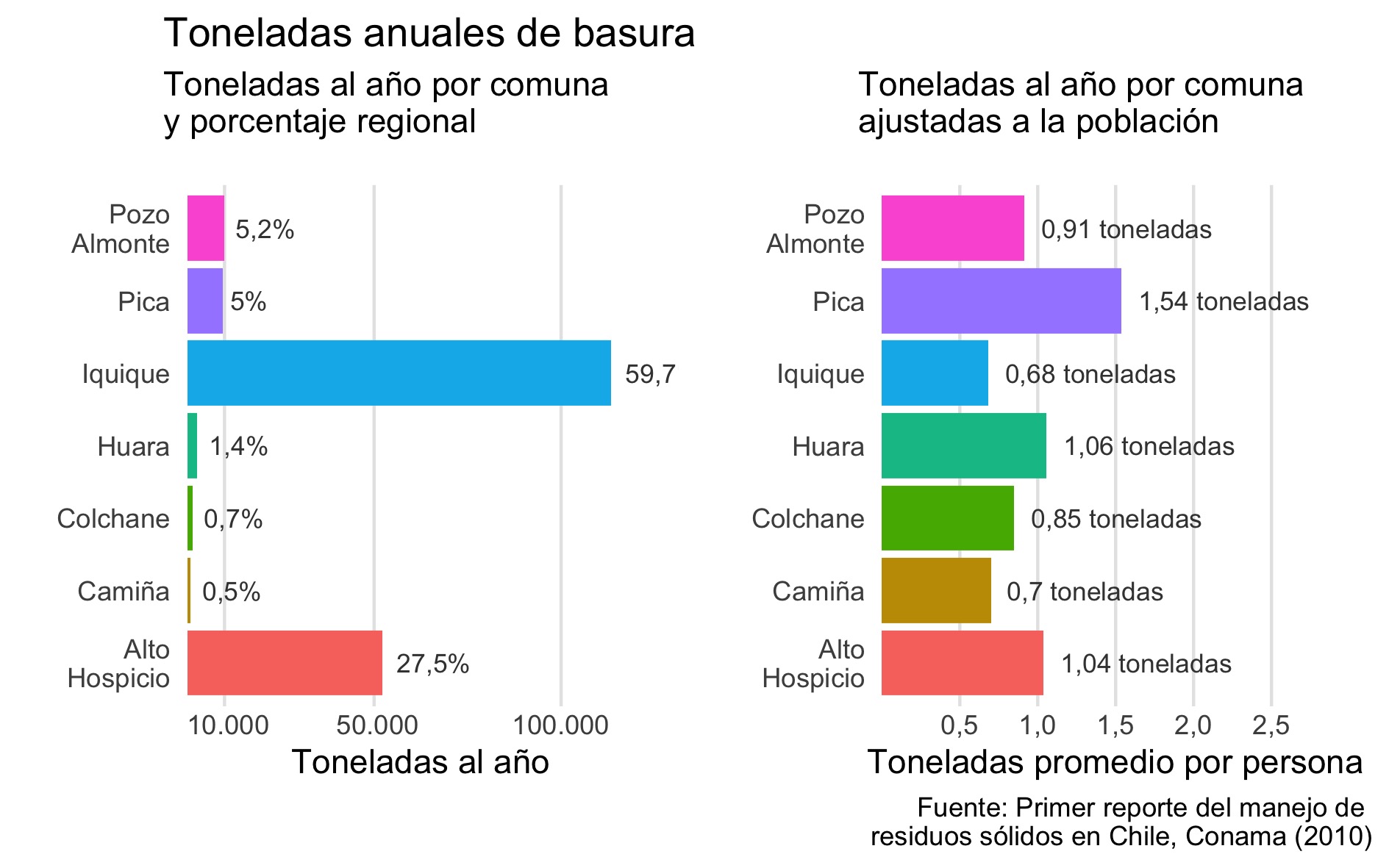

Toneladas de basura generadas anualmente

Acá podemos ver dos gráficos lado a lado. El primer gráfico nos muestra de dónde provienen las 189.806 toneladas de basura que se produjeron en el año 2009 de acuerdo a la información de Conama. Las comunas de Iquique y Alto Hospicio son las principales responsables de esta basura, contribuyendo con un 59,7% y 27,5% respectivamente al total regional.

El segundo gráfico ajusta las toneladas anuales de basura de cada comuna a su población, entregándonos el promedio de toneladas por persona para cada comuna. De este modo, podemos ver que las comunas que en el gráfico anterior aportaron una pequeña parte de basura anual de la región, ¡están generando una proporción de basura por persona que es mayor a la de Iquique! ¿Qué significa esto? Que a pesar de que comunas como Huara, Colchane, Pozo Almonte y Pica produzcan pocas toneladas de basura al año, resulta que este valor es alto si consideramos que dichas comunas tienen pocos habitantes. Desde otra perspectiva, también puede significar que la comuna productora de más de la mitad de la basura de la región, Iquique, produce tanta basura por su elevada población, ¡pero no porque sus habitantes sean más "sucios"!, sino al contrario: sus habitantes producen considerablemente menos basura por persona que el resto de las comunas de la región.

Estos datos nos permiten generar conciencia acerca de los residuos que generamos diariamente, así como entender que distintas actividades y modos de vida producen mayores o menores cantidades de desechos. Es importante intentar siempre una disminución en los desechos que producimos, al mismo tiempo que esforzarse en reciclar estos desechos para que aquello de lo que nos deshacemos al menos pueda ser reutilizado antes de llegar a contaminar nuestra región. En este sentido, estas cifras revelan la necesidad de incentivar hábitos ecológicos en las personas, pero también de nuevos productos y servicios que permitan que la población pueda incurrir con mayor facilidad en prácticas sustentables y ecológicas.

Sección 6: Empresas de la región

Evolución de la cantidad de empresas

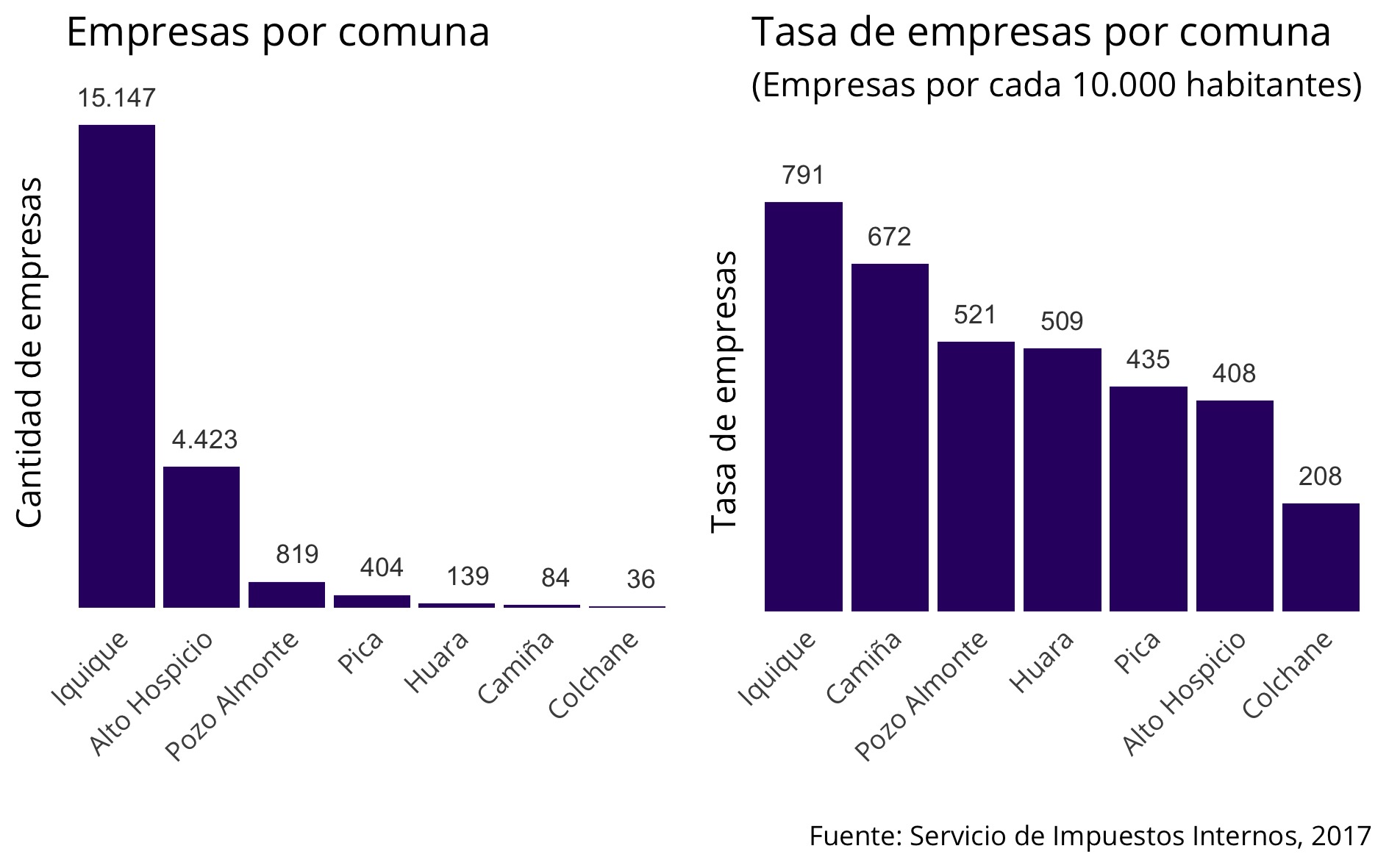

¿Cuántas empresas existen en región de Tarapacá? Según los datos del Servicio de Impuestos Internos, al año 2017 existían 21.052 empresas operando en la región. Pero inmediatamente entra la duda: ¿A qué se dedican estas empresas? ¿Dónde están instaladas? ¿Estarán todas en Iquique? Las siguientes informaciones nos entregarán una visión más detallada sobre la economía regional.

¿Cómo se distribuyen las empresas por comuna?

Tamaño de las empresas en cada comuna

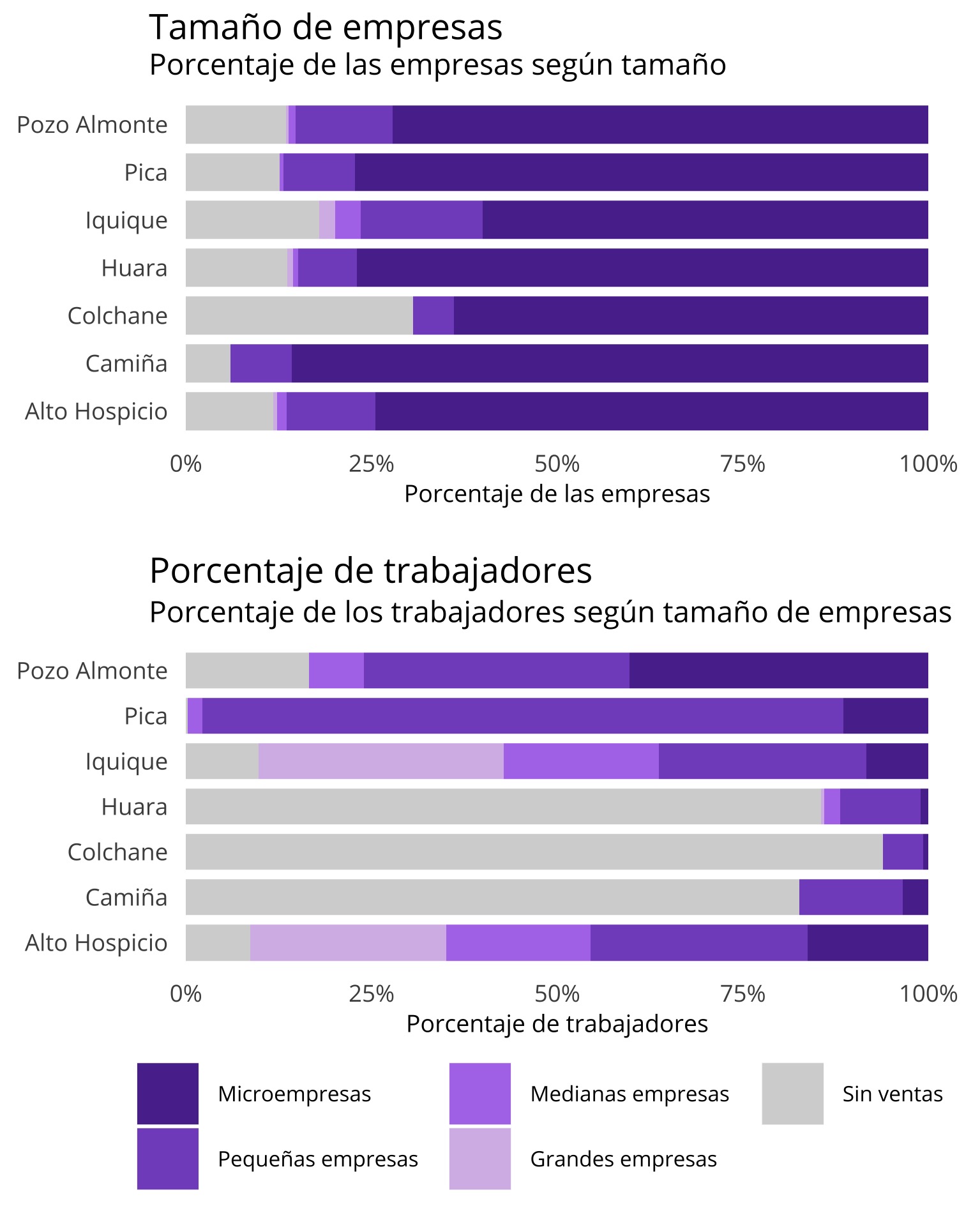

Ahora que ya sabemos cuántas empresas hay en cada comuna de la región, los siguientes gráficos nos revelará uno de los primeros datos que se nos entrega para identificar a una empresa: su tamaño.

El tamaño de las empresas se calcula de acuerdo a las ventas anuales declaradas, las cuales se miden en unidades de fomento (UF).

- Las microempresas presentan ventas anuales de hasta 2.400 UF

- Las pequeñas empresas presentan ventas anuales entre 2.400 y 25.000 UF.

- Las medianas empresas presentan ventas anuales entre 25.000 y 100.000 UF.

- Las grandes empresas presentan ventas anuales superiores a 100.000 UF.

Siguiendo los colores de la leyenda (ubicada debajo de los gráficos), podemos ver que las microempresas son el tamaño más frecuente de empresas, componiendo entre el 60% y el 80% de las empresas de las comunas. La comuna con menor porcentaje de microempresas es Iquique, debido a que se trata de la comuna con mayor porcentaje de pequeñas empresas.

El segundo gráfico nos indica el porcentaje de los trabajadores de cada comuna que se desempeñan en empresas micro, pequeñas, medianas o grandes, permitiéndonos entender qué tamaños de empresa constituyen las mayores fuentes de trabajo de cada comuna.

Podemos ver que en Iquique y Alto Hospicio las grandes empresas emplean entre un 20 y un 25% de los trabajadores de dichas comunas, a diferencia del resto de las comunas, donde los principales empleadores son las pequeñas empresas, a excepción de Pozo Almonte, donde las microempresas ocupan tal posición.

Rubro de las empresas por comuna

Sección 7: Pueblos originarios

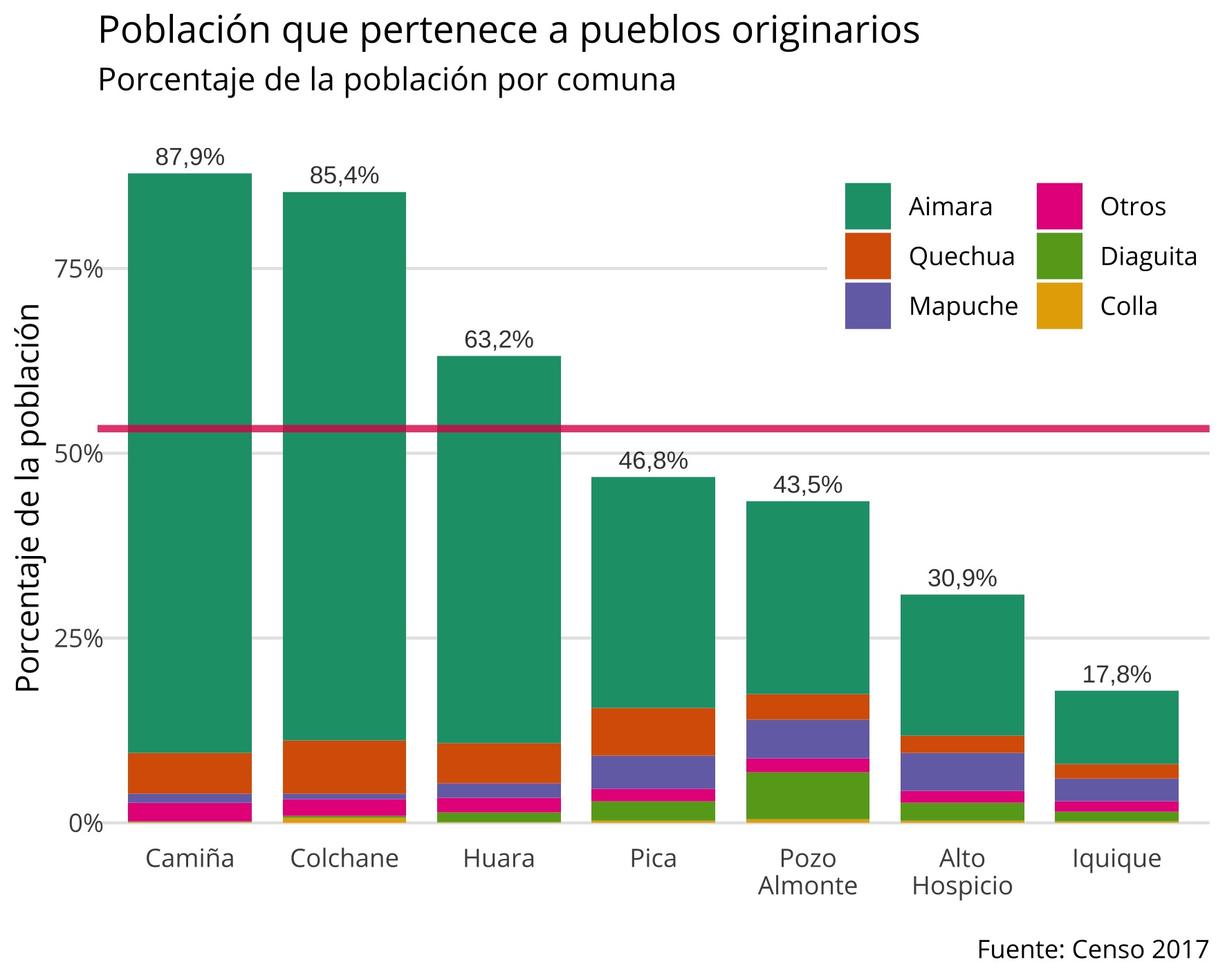

Distribución de pueblos originarios por comuna

Comuna | Población total | Pueblos originarios | |

Cantidad | Porcentaje | ||

Camiña | 1.220 | 1.071 | 87.8% |

Colchane | 1.656 | 1.403 | 84.7% |

Huara | 2.614 | 1.649 | 63.1% |

Pica | 9.094 | 4.226 | 46.5% |

Pozo Almonte | 15.373 | 6.616 | 43.0% |

Alto Hospicio | 104.854 | 32.079 | 30.6% |

Iquique | 187.285 | 33.021 | 17.6% |

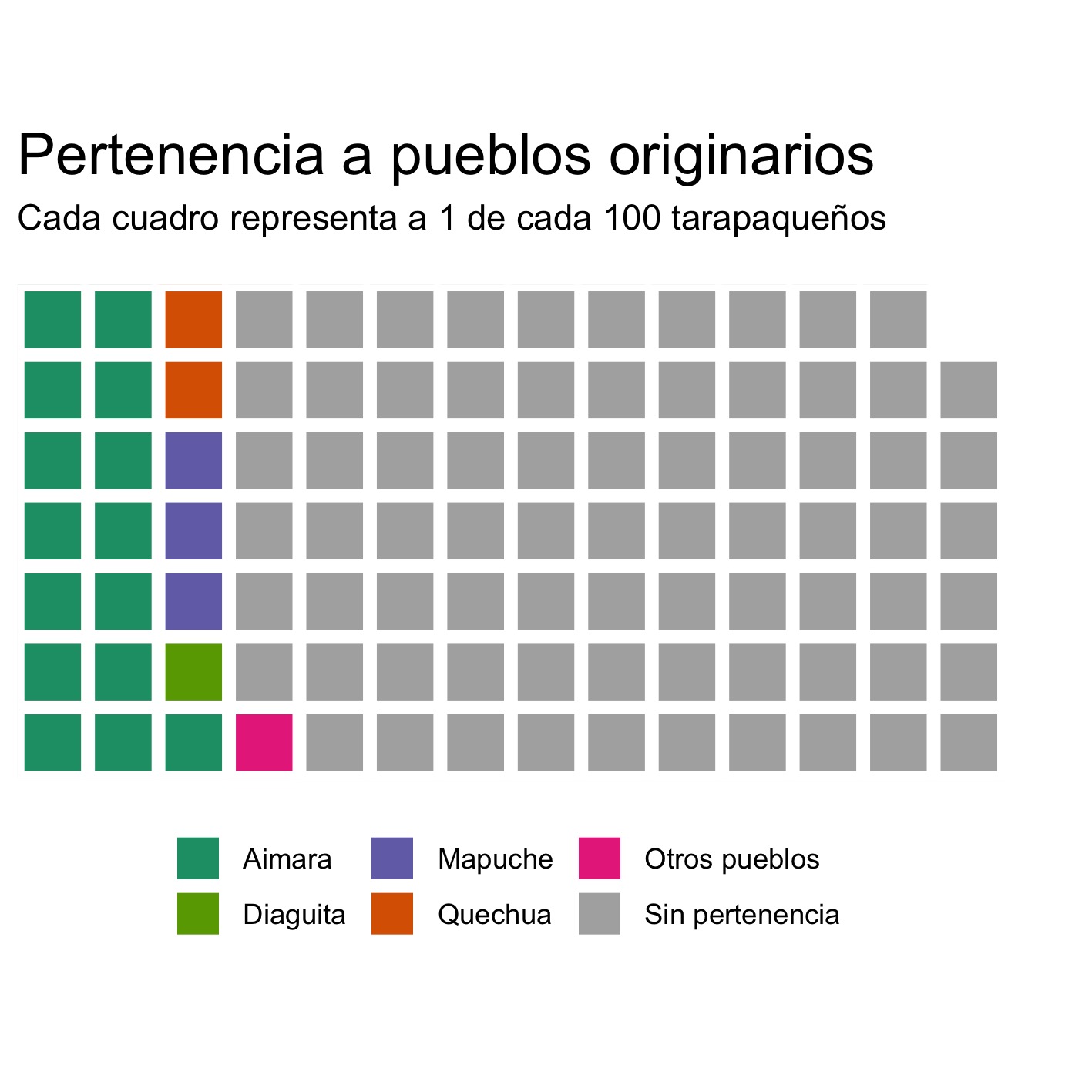

Distribución de pueblos originarios en la región de Tarapacá

Distribución regional comparada con el promedio nacional